2025/08/06 18:06

■ヒマワリの花は、黄金比でできている

ヒマワリの花は黄金比で構成されているといいます。

フィボナッチは、イタリアの数学者で黄金比である1:1.6の関数を導き出したとされています。

黄金比とは、フィボナッチ数列から導き出される比率で構成されます。

例えば、クレジットカードのサイズ。

1:1.6の比率で構成されます。

実際には図ると54mm:85mmで約1:1.6となります。

この比率はどうやって導き出すかというと、ちょっと頭が痛くなるのですが、

フィボナッチ数列というのは単純に、隣の数字を足していくとできる数列です。

例えば、1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233…という数列です。

これは1₊1=2、1₊2=3、2₊3=5のように並べていくというものです。

これを図形といて構成すると、1×1の正方形の図形の隣に1×1の図形を組み合わせて、

その二つの図形の上に2×2の図形を組み合わせる。更にその隣に3×3の図形が組み合わせ組み合わさると

縦横比が1:1.6の図形が永遠に組み合わさるといいます。

これで頭が数学脳ならちょっと数式で説明するのですが、こちらは難しいので図を参照します。

1辺あたりの組み合わせがフィボナッチ数列で表された図形

とまあこうなっているのです。

ここに対角線を通る曲線を書いていくと螺旋になります。

この螺旋がしばしば自然界に現れるというのです。

これがヒマワリの種の並び、つまり花の並びに現れます。

これがいわゆる黄金比であるとされ、美しいとされています。

実際には、「美しいと感じる」ことの理屈付けにフィボナッチ数列を後付けしたといわれており、人間が美しいと感じる黄金比であるというのは学術的には論拠がないと、1997年に国際経験美学会誌によって否定されていまっているのです。

■ところで、この並んでいるポチポチはなんですか?

ヒマワリはお花の芯がちゃいろだったり黄色だったりします。

よくヒマワリの絵をかくときに文の目のように斜線を組み合わせて描いたりします。

実はこの種になる部分の粒粒の隙間をそのように描いているのです。

じつは、このプチプチは、ひまわりの蕾なのです。

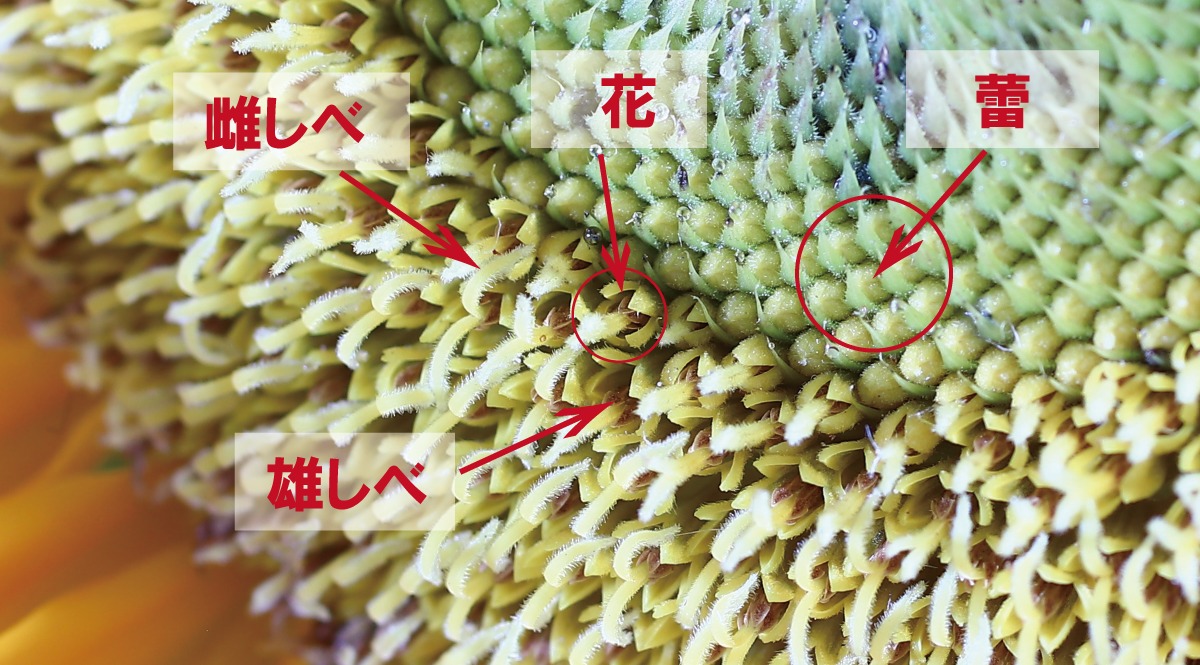

写真はサンリッチフレッシュオレンジというヒマワリの花の中心部です。

黄緑色のお米のような粒はひまわりのつぼみです。

花は粒の割れたところから開いている1粒が花です。

その中に、雌しべと雄しべがあります。

白いひげが生えているようなものが雌しべ、雌しべの奥の茶色いものが雄しべです。

そして虫などによって雄しべの花粉が雌しべに媒介されると、受粉してタネになります。

これはひまわりの花の断面です。お花が密集しています。

これはひまわりの花の断面です。お花が密集しています。

これがお花の様子です。

一番左が蕾の状態、真ん中二つが咲いている状態。

一番左が蕾の状態、真ん中二つが咲いている状態。

一番右は我々が花びらに見える花です。

ヒマワリは大きな花に見えますが、頭状花序といって、これらの小さな花の集合体です。

ひまわりだけではなく、キク科の仲間はたいていこういう形になっているのです。

真ん中のお花は「筒状花」といって、ここに雌しべ雄しべがあり、冠毛が備わっています。

タンポポやガーベラなどはその綿がおおきくなり結実すると風に乗って飛んでいきます。

そして一番右のは、頭状花序の外縁部にある「舌状花」といいます。

筒状花の周りにある舌状花は主に飾りです。雄しべしか備わっていません。

但しタンポポなど舌状花で出来ている花序は、舌状花に雄しべと雌しべが備わっています。

ひまわりは特にその花がそのまま種の並びとなり、種が効率よく密集するためには、フィボナッチ数列で並んでいるという実に効率的な花序をしているのです。

先に書きましたように論理的には「人は、フィボナッチ数列で作られているものは美しいと感じる」は学術的には論破されていますが、それでも花を美しいと感じるのは、理屈だけではない様です。

こんなひまわりですが、KALIANg(カリアン)では、まだまだ「サマーギフト」として販売中です。

ぜひとも夏の贈り物にひまわりを贈ってみましょう!

ひまわりギフトのページは下のバナーをクリックしください!

それではまた次回もよろしくお願いします!