2024/12/12 21:41

おはようございます!こんにちは!こんばんは!FlowershopKALIANg(カリアン)です。

おはようございます!こんにちは!こんばんは!FlowershopKALIANg(カリアン)です。お正月になぜ松を飾るのか?

今回はそんなお話です。

「松竹梅」の話

よく日本では物の順序、例えばお弁当のグレードなどを決める場合、「松竹梅」なんて言い方があります。

松が一番上で、その次が竹・梅となります。

この松竹梅は、なんとなく語呂がいいから、なんとなくおめでたいからなんて思われるかもしれません。

しかし、意味があるのです。

この松は冬でも凛としていて青々とした葉がつき、非常に木の高さが高くなる、樹齢が長い、ことから人々は畏敬の念を抱いていました。

さらに岩場や荒れ地にも生えることから「生命力強さ・神々しさ」の象徴とされてきました。

また、竹は茎(稈 読み方:かん)が青々としており、成長が早く天高伸びることから「生命力の強さ・成長力」などの象徴とされてきました。

梅も幹に苔が生えるまで美しい花が咲き、とても香りがよいことから、こちらも「生命力の強さ・長寿」の象徴とされてきました。

これらの松竹梅は寒さにも耐え枯れない吉祥の植物「厳寒三友」として愛でられています。

ですから、松や竹・梅がお正月の縁起物として意味があるのです。

そして、クリスマスの飾りにも一つずつ意味がある様に、お正月の縁起物にも意味があります。

お正月に特に松を飾るのは?

特に松は神様の依代(よりしろ)として、古代の日本人は畏敬の念をもっていました。

天高くそびえる松は冬でも青々としており、とても清らかな植物という信仰があったのです。

松の神々しさを感じるところ

・常緑である

・空高く伸びる

・樹齢が長い

ということからでした。

日本人にとって松は、一年中緑が絶えず、貞節があり節操のある樹木とされていました。

また健やかでのびやかに高い空を目指すので、めでたい樹木で、不浄のものを清めるとも考えられていました。

そして松の常緑が老いることないイメージということから、長寿の象徴でもあります。

さらに、海からの潮風にも丈夫で、崖のような岩場にも自生します。

そのことから生命力の強さも感じ取られていました。

門松として松を立てる

古事記においても、浄化や不浄のものを清めるというシーンに松は登場します。

そのようなことから、歳神様の依代(歳神さまについてはこちら)と考えられてきました。

そこで、毎年やってくる来訪神である歳神様(五穀豊穣・商売繁盛)の目印として門松を立てるようになったのです。

なので、ぜひ門や出入り口には門松を飾りましょう。

門松にはいくつか種類があります。

この種類についてはのちにご説明しますが、

基本は松としめ縄です。

そこに竹を入れる場合があります。

では、飾り方ですが、玄関にはしめ縄と松飾をかざります。

天から歳神様が門松目指して降りてきて、そこから玄関へ向かいます。

玄関には、しめ縄を張ります。

神社の鳥居と一緒で、ここから先は神様の場所となります、という意味です。

大晦日から七日もしくは15日くらいはお家に歳神様にいていただくので、しめ縄を張るのです。

そして、歳神様は各部屋に飾られている松を巡り、神棚があれば神棚へおわします。

当然、神棚に上げる榊は松入りとなるのです。

台所には竈神(かまどがみ)を祀る

竈神は、荒神様として親しまれています。

荒神様はもともと、瀬戸内海の地方に伝わる神様だったが、いろんな民俗信仰のなかで、台所の三宝荒神や地域で祀る地荒神などと呼ばれる神様となります。

三宝荒神はもともと仏教の神様です。三面六臂の顔をもち、火を司る神様として、道教・密教・修験道の考えがまじりあい出来た神様です。

江戸時代には、どの家にも煮炊きをする竈があり、その竈の神様として信仰してきました。いまでは台所の神様として、祀られています。

荒神様のしめ縄は小さく荒神しめ縄というのがあります。

こちらもお正月に新たに祀ります。

榊も松入りのものを飾ります。

古来からの松

さて、話は元に戻すと歳神様は松を目指してやってきます。

じつは歳神様以外にも松には神様が宿るとされていました。

住吉大社や春日大社の神域にも松が植えられており、社が設けられています。

それは、そこに神様がおりてくるからと信じられていました。

また、神社やお寺に松が植えられているのも、不浄のものを清めると考えられていました。

そこから、街道沿いに生えてる松には道の神がやどると考えられていました。

このように松はいろいろな神様も宿ります。

前段でお伝えした通り、長寿を象徴する木として、縁起物の「松竹梅」でも一番上位とされました。

「松」の名前の由来は「(神を)待つ」、「(神を)祀る」、「(緑を)保つ」などの説がありますが、よくわかっていません。

日本以外にも東アジア圏では松は神の宿る木として信仰の対象となっているようです。

こうして、松は常に日本人にとって神聖な植物となっていきます。

お正月に出回る松の種類

それでは、ここでお正月に出回る松の種類をご紹介します。

門松の飾り方あれこれ

歌舞伎座の門松

実は門松の形は地域によって異なります。

特に関東と中部・関西は大きく形が違います。

関東では松に竹を立てるタイプですが、

関西では松に葉牡丹を合わせたりします。

また、東京府中の大國魂神社では松の代わりに杉を使います。

大國魂神社の門松

関東、特に東京では洗練された門松が当たり前になっています。

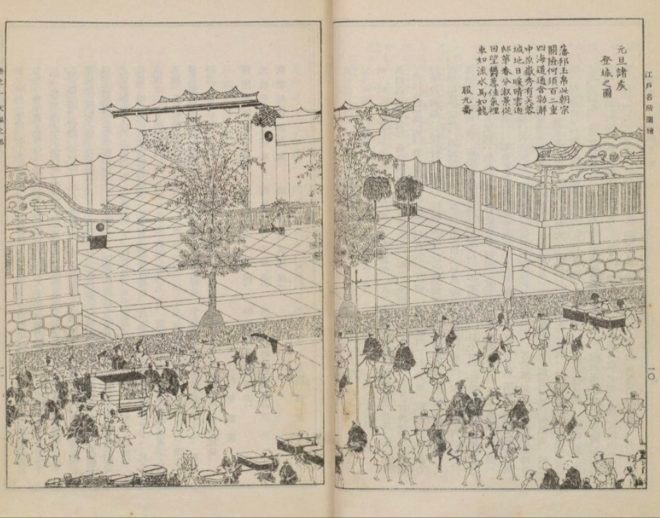

元旦の大名屋敷の様子

かつては松に竹を添えるだけでした。

江戸の商家の門松

そして竹に松を添えるものもありました。

今では竹を3本に松を周りに巻く姿が一般的になりましたが、東京以外ではこのスタイルは一般的ではありません。

松・・・歳神様の依代。主に若松を使います。

竹・・・3本を束ねます。

もともとは横にただ切った「寸胴」、徳川家康が始めたとされる斜めに切った「そぎ」があるといわれていました。

しかし江戸時代には竹をそのまま立て、周りに松を立てるところや松のみを立てている門松がありました。

現代でも簡易的な門松は長いのを一本に輪飾りをかざります。

玉飾り・・・しめ縄は歳神様の神域を表します

紙垂(しで)・・・歳神様の来訪を雷(いかづち)の形で表します。

時代の変遷と様々な門松

仙台藩商家の江戸時代の門松

江戸時代の錦絵に登場する門松

江戸の商家の門松

大正時代の門松

大正時代の商家の門松

仙台藩の門松

九州の門松

北陸地方の門松

このようにして、門松のスタイルや形も時代によって変化しているのです。

次回は